CLINICAL 患者の皆様へ

- HOME

- CLINICAL

当科の診療について

私たちは、腎臓病専門機関として腎臓病の治療、血液浄化治療の実施に加え、他科との連携を重視した全人的な治療をモットーとしています。当科の特色として、国内最大規模の血液浄化病床(人工腎臓部)や、集中治療室(ICU)での急性浄化療法の実施、癌患者さんの腎臓管理(オンコネフロロジーOnco-Nephrolgy)などが挙げられます。また、地域医療機関との病診連携も重要視し、腎臓病や血液浄化療法中の患者さんを積極的に受け入れています。

私たちは、患者さんや他科・地域の先生方にご納得・ご信頼いただける治療を目指しています。

外来診療のご案内

当科外来(2G受付:外来棟2階)では腎臓内科学を専門とする担当医が毎日診療に当たっています。1日平均60名強の患者さんが外来受診され、1日平均2~3名の院外からの新規紹介患者さんが受診されています。地域かかりつけ医療機関との病診連携を軸に、院内の他の診療科とも連携しながら診療しています。

血液透析や腹膜透析を受けておられる患者さんにつきましては、中央診療棟3階の人工腎臓部(透析室)に設置しております外来ブース(人工腎外来)でも個別に診療しております。

大学病院の専門性から、緊急性の高い患者さんが当日紹介で受診される場合があり、その際には予約診療時間が大幅にずれる可能性があります。何卒ご了解下さい。当科外来受診につきましては、まずは外来棟2階の2G受付にお声掛け下さい。

外来診療担当医表(腎臓科)外来棟2階2-G(2025年4月現在)

病棟医長・外来医長より

病棟医長からのご挨拶

当科は21床の入院病床を有し(2025年4月現在)、最新の科学的知見に基づき日常診療を行っております。当科医師はほぼ全員が腎臓・透析の専門医資格をもっています。腎臓病の患者さんの治療はもちろんのこと、尿検査異常(蛋白尿、血尿)を指摘された患者さんの検査、高血圧の治療、浮腫がある患者さんの治療などを行っています。また、手術などで他科に入院されている腎臓病の患者さんの各種検査・手術・輸液・投薬に関する他科医師からの相談にも対応しています。また当院には腎臓内科病棟以外にも、集中治療室(ICU)などに腎機能が不安定な他科の患者さんも多くいらっしゃることから、毎朝集中治療室も回診し、他科医師と情報を共有することで、そのような患者さんを迅速かつ適切にサポートができるように心がけています。また腎臓病は、様々な全身性疾患の初期症状としてあらわれることも珍しくありません。なかなか原因のわからない非特異的な様々な症状が、尿検査異常をきっかけとして確定診断に結びつくこともあります。そのような腎臓を窓口とした全身管理が腎臓内科の役割と考えています。

入院では、血液検査、尿検査、腎生検組織診断に加え、必要に応じ遺伝子検査も行い、なるべく早期に正確な診断をつけ、適切な医療を行うことを目標としています。腎臓病の治療には免疫抑制剤などの効果的ではあるが副作用も多い薬が多くあり、使用には専門的な知識が要求されます。当科では、年間約70件の腎生検を行っており、豊富な腎臓病の治療経験を有しております。また腎臓病は病気の経過が長いですので、患者さんご自身にも病気のことをよく理解していただいくことが必要と考えております。教育入院を積極的に行い、患者さんのみならずご家族の病気の理解も深まるように努めています。腎不全に合併した他臓器疾患に関しても、腎不全の管理を行いつつ他科との連携により積極的な治療介入によるトータルケアを行うための橋渡しを行っています。さらに末期腎不全に対するシャント造設、透析導入(血液透析、腹膜透析)、透析合併症の管理も一貫して行っています。

腎臓病を患う多くの患者さまの悩みが解決できるように科内スタッフ一同努めて参りたいと思っております。

病棟医長 山本 恵則

外来医長からのご挨拶

学校や職場での健診で尿検査異常(顕微鏡的血尿や蛋白尿)を指摘された方、腎機能低下を指摘され専門医療機関受診をお勧めされた方、食事療法の必要性を指摘された方、将来の腎代替療法選択(血液透析・腹膜透析・腎移植)に困っている方は、腎臓内科医にご相談ください。腎生検での病理組織診断、ステロイドや免疫抑制剤を含む腎疾患治療、血漿交換療法を含む体外循環治療、そして腎移植まで、治療方針を一緒に検討させていただきたく思っております。

近年、自覚症状が無くても蛋白尿や腎機能低下を慢性的に認める(慢性腎臓病の)患者さんが、日本人の成人5人に1人いると言われています。慢性腎臓病の患者さんは、心臓病や脳卒中など心血管合併症に罹患しやすいと言われています。お近くの医療機関の先生とも連携させていただき、早期診断・治療介入をすることで、腎臓病の進行を抑える、そして全身の合併症も予防することができるよう、外来診療に取り組んでいきたいと考えています。

外来医長 北井 悠一朗

病診連携のご案内

地域医療機関の先生方と患者さんを相互に診療することで、情報共有を初めとして全人的医療と専門医療の融合を図って参りたいと考えております。継続的な病診連携の構築に努めて参ります。下記リンクからダウンロードできます紹介用紙に先生方のご要望を記入頂き、ご連絡頂けますと幸いです。当科の病床数も24床と増え、先生方からの入院適応症例に弾力的に対応致します。

人工腎臓部のご紹介

人工腎臓部副部長(透析部門統括)からのご挨拶

京都大学人工腎臓部は全国国公立大学附属病院の中で最も早期に設立され、最大規模の血液浄化設備を有しています。そして、腎不全患者に対する腎代替療法はもとより、各科診療における種々の疾患に対する血液浄化療法も行っています。多臓器不全や自己免疫疾患、閉塞性動脈硬化症に対する複合的血液浄化療法、脳症をともなう重症肝不全患者に対して肝移植への橋渡しとしての血液ろ過透析療法にも関わっています。感染対策として陰圧の透析室も2室整備しております。他科で発生する急性腎障害の内科的治療および急性血液浄化に関しての支援や維持透析に関わるバスキュラーアクセスの作成や、慢性腎臓病患者に対する腎臓病教室の実施も行っています。

当施設は日本腎臓学会・日本透析医学会・日本アフェレシス学会・日本急性血液浄化学会の認定施設であり、透析療法従事職員研修施設となっています。

人工腎臓部 副部長 金子 惠一

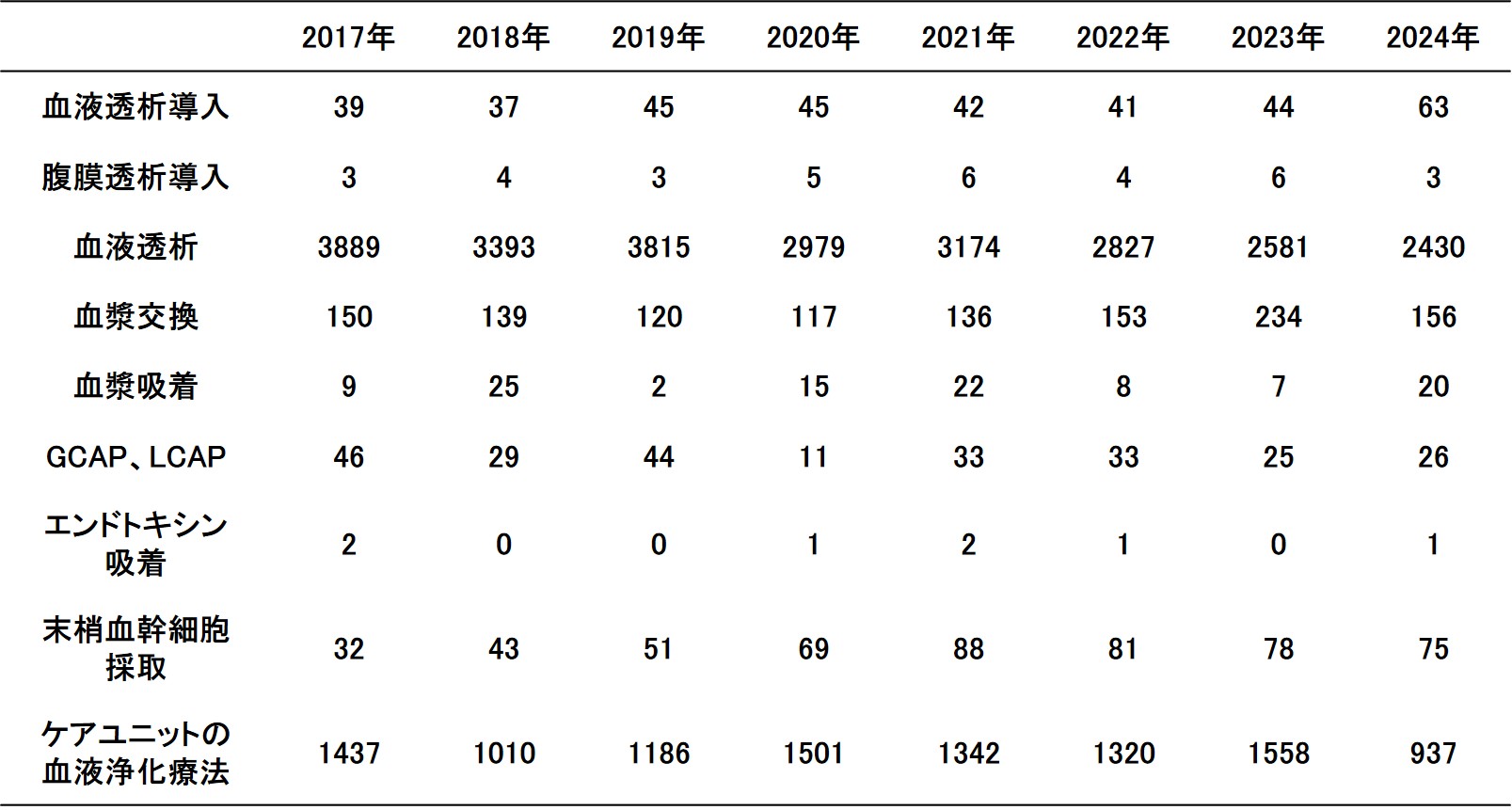

人工腎臓部における血液浄化療法の年次推移

特殊血液浄化療法について

腎臓内科では、体外循環を用いて血液内の様々な成分を分離する特殊な血液浄化にも関わることができます。これらをアフェレーシス治療といいます。移植後拒絶や劇症肝炎や自己免疫疾患での「血漿交換」、炎症性腸疾患での「白血球吸着」、閉塞性動脈硬化症や家族性高コレステロール血症での「LDL吸着」、敗血症に対する「エンドトキシン吸着」などがこれにあたります。内科的・外科的治療に抵抗を示す患者さんに対するアフェレーシス治療の適応は今後も広がっていくと考えられます。

DFPPにより、血漿中の不溶グロブリン(室温で白濁析出)を選択的に除去し症状を軽減

吸着カラム使用により血漿中のビリルビンを除去し意識障害を軽減(カラム通過後の血漿が透明化)

ブラッドアクセス(主に内シャント)について

血液透析は、血液をダイアライザー(血液を浄化する装置)に循環させることで血液を浄化する治療で、日本における腎代替療法の代表的な治療になります。脱血、返血を行う必要があり、主に前腕に設置した内シャントに針を穿刺して行います。京大病院では、内シャントの造設手術は当科で行っております(2023年実績:65件)。その他、シャント閉塞に対してのシャント再建(再度のシャント増設手術やPTA:血管を広げる治療)や、内シャントにかわる方法として動脈表在化や長期留置型カフ付きカテーテルの挿入なども行っております。

腹膜透析についても、当院泌尿器科と協力にて腹膜透析カテーテルの挿入手術をしておりますが、SMAP法(一旦カテーテルを埋め込み、二期的に出口部を作成する方法)の場合、出口部作成術は当科で行っております。

医員 川村 俊介

腹膜透析について

腹膜透析は、在宅で行う透析療法です。

在宅で行う治療のため、通院は月に1、2回になります。腹膜透析治療は、自分の時間に合わせて設定することが可能です。毎日、1日4回腹膜透析バックを交換するのが基本治療になりますが、昼間に交換ができない・忙しい方は、夜間に機械を用いて腹膜透析液を交換する療法もあります。腹膜透析は、体内の尿毒素や水分をゆっくりと抜くことができ、血圧の低下が起こりにくい治療法でもあります。

自分で在宅医療をすることに不安を覚える方もいると思いますが、近年は様々な安全な接続方法が開発されていますので、個人に合わせた腹膜透析が可能になってきていますし、訪問看護ステーションなどの援助を受けることも可能です。また在宅で行えることから、頻回の通院が難しい高齢患者さんの希望に合致することもあります。

腹膜透析患者さんの外来用に、清潔で広くプライバシーに配慮した、腹膜透析診察室を整備しました。

腹膜透析が可能かどうかは、病気や身体活動度によっても変わってきますので、主治医にお尋ねください。腹膜透析は自分の腹膜を使用して透析するので限界がありますが、血液透析に比べて自由な時間を確保できる在宅透析療法です。

助教 金子 惠一

人工腎臓部へのお問い合わせ

〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町54

TEL:075-751-3640(FAX兼用)

E-mail:kidney2011@kuhp.kyoto-u.ac.jp(京都大学大学院医学研究科 腎臓内科学教授副室)

個人情報保護のため、当科ではメールや電話による病状や治療方針に関するご相談には、原則として対応しておりません。当科医師への診察依頼・お問い合わせを希望される場合は、外来を受診いただくか、あるいは

セカンドオピニオンの手続きをしていただければ幸いです。お手数をおかけしますが、ご理解ご協力のほど、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

なお、当院への外来受診については、京大病院の総合サイト「外来のご案内」をご参照下さい。

腎臓病教室および腎代替療法選択外来

腎臓病教室は、腎臓病を患う患者さんやそのご家族を対象とし、腎臓の働きや腎臓病の実態、進行の予防のための治療方法などを知っていただくことを目的として、奇数月の第2・3・4火曜日に約2時間開催しています。当科オリジナルのパンフレットを配布し、医師・看護師をはじめ、薬剤師・栄養士が解説し、質疑応答の時間が豊富にとられています。多方面にわたる知識を得ることができ、また患者さん同士の情報交換の場としても好評です。

腎臓病が進行し、透析が必要ですと医師から告げられた時、多くの患者さんは喪失感や透析への恐怖感・拒否感がわいて、今後のことを考えるのが困難になるかもしれません。腎代替療法選択外来では、腎臓の働きを補い症状をやわらげるための方法(腎代替療法:血液透析、腹膜透析、腎臓移植)について丁寧な説明を行い、患者さんそれぞれの生活スタイルや価値観を尊重しながら、どの方法がその患者さんにとって最も適しているかを、患者さん・ご家族と医師・看護師で一緒に考えるための外来となっています。毎週火曜日の午後に枠を設けており、複数回受診される患者さんもおらます。

いつでもお気軽に、医師・スタッフにご相談ください。

診療助教 大野 祥子

週ごとのテーマ

1回目(第2火曜日):

腎臓のはたらき、腎不全、腎臓病の原因や治療について(医師)、薬物治療について(薬剤師)

2回目(第3火曜日):

栄養指導(管理栄養士):毎回テーマが異なります。詳細は下記をご参照ください。

3回目(第4火曜日):

慢性腎臓病後期の治療と腎代替療法(医師、看護師)、医療福祉制度について(ソーシャルワーカー)

オンコネフロロジー(Onco-Nephrolgy)について

-がんと腎臓をつなぐ新しい学術分野-

(記載中)

講師 山本 伸也

臨床研究一覧

腎臓病の患者さんは増加し続けていますが、現存の治療法は根本的なものではなく、進行した腎臓病を回復させることはできません。 当教室では、腎臓病の仕組みを明らかにすることで、腎臓病の新しい薬剤の開発、予防や治療の最適化を目指した臨床研究を進めています。 腎臓病の発展のためには臨床研究が不可欠です。京都大学大学院医学研究科・医学部および医学部附属病院 医の倫理委員会で承認を得た臨床研究につきまして、研究内容の公開を行っていきます。臨床研究へのご理解とご協力をお願いいたします。

2025年

| 番号 | 課題名 |

| R4841 | 多彩な腎疾患における三次リンパ組織の有無ならびに成熟度と治療反応性・予後の解析 |

2024年

| 番号 | 課題名 |

| G562-10 | 腎疾患レジストリならびに疾患関連遺伝子に関する研究 |

| H0113 | 加齢性疾患における分泌型線維化促進分子を標的とした後方視的観察研究 -加齢性疾患(A-FiD)研究- |

2023年

| 番号 | 課題名 |

| R2907-1 | 腹膜透析血液透析併用療法(PD+HD)における1週間の腹膜透析除水量の変化の検討 |

| R1718-2 | 京都大学医学部附属病院腎臓内科 関連病院腎疾患データベース構築に関する観察研究 |

| G1386 | ヒトにおける腎三次リンパ組織形成に関わる血球の同定と形質の解析 |

| R3522 | 慢性腎臓病教育プログラムの腎予後に及ぼす影響の検討 |

| R4274 | ヒト若年性ネフロン癆患者の腎組織における尿細管形態変化と線維化の解明 |

2022年

2021年

| 番号 | 課題名 |

| R3175 | IgG4関連腎臓病の治療反応性,予後を明らかにするための多施設共同後方視的臨床研究 |

| R0643-3 | 人工知能による腎生検組織画像の自動診断システム開発に関する研究 |

| R3148 | 免疫染色で分類したC1q陽性例における検査所見の比較検討に関する研究 |

2019年

| 番号 | 課題名 |

| R1498-6 | 電子カルテデータを用いた、がん薬物療法と腎障害に関する診療実態調査と関連因子および予後に関する研究 |

| G1188 | 嚢胞性腎疾患における遺伝的背景と臨床所見および病理 所見の関係 |

2018年

| 番号 | 課題名 |

| G1137 | 日本膜性増殖性糸球体腎炎/C3腎症コホート研究 |

| R1498 | 電子カルテデータを用いた、がん薬物療法と腎障害に関する診療実態調査と関連因子および予後に関する研究 |

2016年

| 番号 | 課題名 |

| R0643 | 人工知能による腎生検組織画像の自動診断システム開発に関する研究 |

| R0302 | ヒト臓器線維化における性ホルモン受容体の発現解析 |

2015年

| 番号 | 課題名 |

| R0345 | 我が国における慢性腎臓病(Chronic Kidney Disease: CKD)患者に関する臨床効果情報の包括的データベース構築に関する研究 |

| R0254 | ヒト腎組織における線維化および炎症細胞浸潤の動態解析 |

2014年

| 番号 | 課題名 |

| E2206 | 慢性維持透析患者におけるがん診療に関する観察研究 |

| E2153 | エンドトキシン吸着療法の中心静脈圧低値の症例に対する有用性 |

2013年

| 番号 | 課題名 |

| E1693 | 京都大学病院通院中の患者における急性腎障害(AKI)の発症、およびその危険因子に関する観察研究 |